この記事はLR Baggs Anthem を自分で取り付けたレポートです。

こういったピックアップやプリアンプ取り付けはお店やリペアマンさんにお願いするのが一般的だと思います。

難しいと思いつつも、自分で設置したくなったのでチャレンジしました。

色々な動画や設置図を参考にしながら進めて、起きた問題やポイント、セッティングのコツを備忘録として書いていきます。

ちなみに自分で作業した身として、「信頼できるリペアマンさんにお願いする方が良い」という結論になりました。

この記事はLR Baggs Anthemの取り付けやピエゾピックアップの音量バランス調整の奮闘を、ギタロー自身の備忘録として記録するものであり、DIYや日曜大工的に作業をお勧めする意図はありません。

もしこの記事を読んでご自身で設置をされる場合でも、自己責任で作業をお願いします。

用意するもの

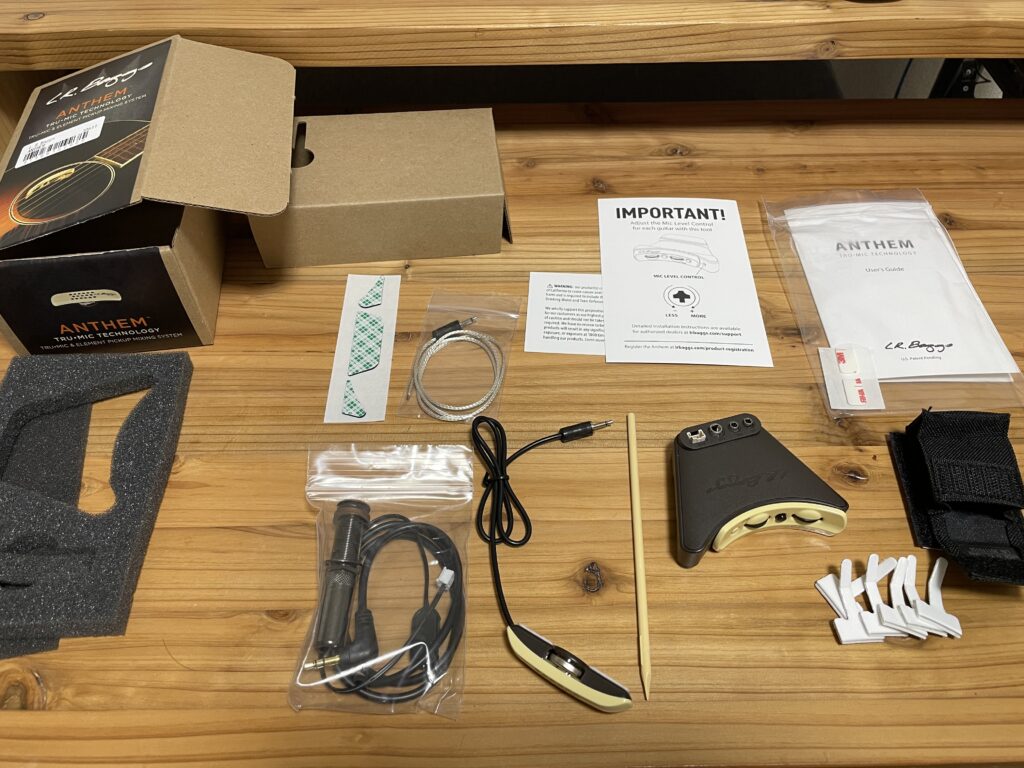

LR Baggs Anthem 一式

穴あけドリル2mm、2.5mm (ピエゾ穴空けのため)

紙やすり(サドルの弦高調整と穴のバリ取りのため)

厚紙(後述のピックアップ音量バランス問題のためのシムとして)

替えの弦(切れた時のため、もしくは交換のため)

諦めない気持ち(すごい大事)

設置スタート!

ピエゾピックアップ

まずはブリッジにドリルで穴を開けていきます。

僕のギターのブリッジスロットにはもともとピエゾ取り付けのための穴を開ける位置を「ここですよ」と教えてくれるように、丸くえぐれている部分がありました。

なので凹みを貫くようにドリルで穴を開けていきます。

(後述しますがピックアップの音量バランス解決のためにもう一つ穴を開けました。)

https://youtu.be/Hti3Jqwwm9s

ボディの裏からこんな感じでピエゾを通してブリッジのスロットに敷いていきます。

ジャック取り付け

買った状態のままだとエンドピンの箇所に設置するジャックは穴のサイズが小さくて入らないようです。

リーマーで穴を拡張するようですが、僕はLR Baggsの別のピックアップを取り付けたことがあったので、今回はこの作業は不要でした。

ボディの裏からジャックを通し、外側から薄い六角ナットのような部品を回して固定し、カバーをつけます。

コンタクトマイク

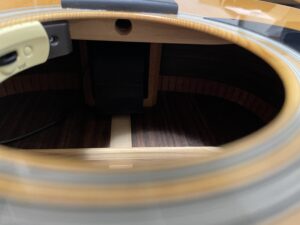

コンタクトマイク(LR Baggs的にはTru-Micと呼ぶようです)をブリッジの裏のあたり、トップ板の裏側へ貼り付けます。

ボディへマイクを貼り付けるなので、ブレーシングや配線やブリッジピンに触れてしまうと干渉してノイズが発生しそうです。位置は結構神経を使いました。

付属の両面テープ(多分両面テープ素材で有名な3Mかも)は粘着性が強かったです。

貼り付け位置を何度か調整した後にぎゅっと押して固定しました。

ちなみにこんなところにロゴがありました。

見えないところもおしゃれ。

配線ホルダー

https://youtu.be/a57dLVxz1W0

コンタクトマイク同様に両面テープで貼り付けて、配線をホルダーで括っていきます。

ホルダーの貼り付け位置やフックの向きも奥が深そうです。

この動画を見てフックの向きが揃っていないのが気になったので再調整しました。

電池ホルダー

ネックの底の位置へ両面テープで貼り付けます。

特に難しいことはありませんが、電池を交換することを考えるとトップ板に近すぎると電池が取り出しにくそうだったので、中心に貼り付けるよう意識しました。

プリアンプ

プリアンプ(コントロールユニット)を両面テープで貼り付けます。

ブレーシングの位置を考慮して配置する必要があるので、一回このように目印をつけると貼り付けやすかったです。

電源、ジャック、ピエゾ、Tru-Micからの各ケーブルを接続してから貼り付けると良いと思います。

ピエゾピックアップ 音量バランスがバラバラ問題

一通り設置が終わってサドルをセットし、チューニングを合わせた後に問題が発覚しました。

音量のバランスが全然バラバラで、弾いていてとても違和感を感じます。

https://youtu.be/t2cMs-PWC60

1弦 中

2弦 大

3弦 大

4弦 大

5弦 小

6弦 中

という感じのバランスですよね。

ピエゾ端子はサドルと端子が密着していないと振動がうまく端子に伝わらず、各弦の音量がバラバラになってしまいます。

そこでピエゾとサドルが密着しない原因を仮説立てて、下記1つずつ改善していくことで音量差を減らすことができました。

シム(紙)を挟む

音量差を考えると、おそらく5弦付近が密着していないので上手く振動が伝わっていないようです。

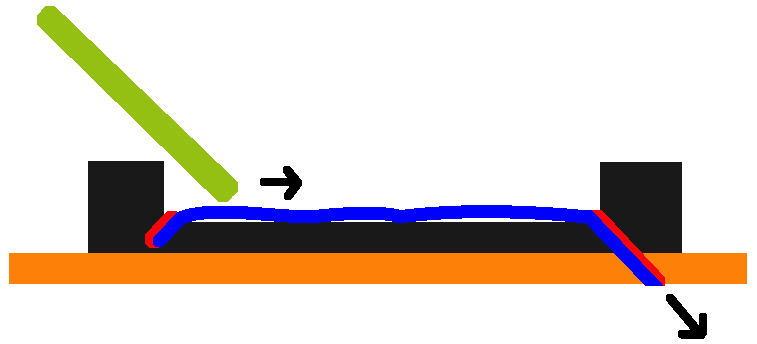

下図、黒がブリッジ、オレンジがボディ、青がピエゾ端子、赤がドリルで開けた穴として見てください。

左が1弦側、右が6弦側です。

こんな風に隙間が空いてしまっていると仮定して、厚紙を切ってシムとしてピエゾの下に置いてみました。

https://youtu.be/3es6PUepI4s

改善されましたが今度は3弦の音小さくなりましたね…

個人的にはこの音量差は許せなかったので、穴の開け方から見直して根本的解決を図りました。

ピエゾを通す穴の開け方を斜めにする

僕は今回、最初に開けた穴はボディに対して直角、90度の角度でまっすぐ開けました。

しかしアンダーサドルのピエゾピックアップは大きく分けて2種類あり、LR Baggsのように紐のように曲がるタイプと、Fishmanのように硬く加工がされているタイプがあるようです。

Fishman 公式HPより引用

黒いケーブル部分と、振動を感知するであろう青とオレンジのピエゾ端子部分がほぼ直角になっています。

今回は元々ガイドのように抉られていた凹みを貫くようにドリルで穴を開けました。

僕のギターはMartinなのですが、MartinとFishmanは提携しているようで、Fishmanの硬いピエゾ端子を設置することを前提とした位置と向きに抉られた凹みだったのだと思います。

FISHMAN × MARTIN

色々調べてみると、LR Baggsのようなソフトタイプのピエゾは先端が反応せず、かつ90度に曲げると隙間が空きやすいので下図のように穴を開けることがあるそうです。

すでに1箇所、垂直に穴を開けてしまいましたが、音量バランスを解決する方が優先だったので、気持ち的に抵抗はありましたが斜めに穴を開けました。

1弦側は貫通させず、深さ5mmくらい抉る程度に穴をあけています。

https://youtu.be/oi6eydBHcM8

穴のフチにバリが立って密着していない

開けた穴のフチがバリが立っていることがあるようです。

今回はピエゾ端子をブリッジに密着させたいわけなので、こういった角は出来るだけ滑らかにしておく必要があります。

紙やすりを折り曲げ、この箇所を擦って滑らかにしました。

ピエゾ端子が波打っている

これは作業方法というよりも、セッティングの仕方に近いかもしれません。

ピエゾ端子が柔らかいことを考えると、ただサドルを上から押し込むだけではその波打ちが原因で密着していない箇所がある、と仮定しました。

実際、サドルをセッティングした後に両端を交互に押し込むと「ギッギッ」と動く音が聞こえました。

アクションルーラーや鏡でサドルの底面はまっすぐになっていることは確認していたので、これはピエゾが原因でサドルがシーソーのように傾いたり動いたりしてるのだと思います。

緑をサドルとして見てみてください。

そこで、下図のようにサドルを1弦側から6弦側に滑らすように、かつピエゾをボディ内側から軽く引っ張って波打ちを減らすようにセットしました。

最終的な音量バランス

斜めに穴を開け、バリを取り、セッティングを工夫した最終的な音量のバランスはこちらです。

https://youtu.be/HLX6UIxWymc

波形を見ると1~5弦まで徐々に音が大きくなり、6弦で音量が少し大きくなります。

視覚的にはそこそこのバランスが取れているように見えますし、聴いた感じとして上述した音量差から比べると良く改善されていると思います。

またギターの弦は1弦が細く6弦が太いため、6弦の方が弾いた時の音量は大きいと思います。

なので6弦にかけて徐々に音量が大きくなるのは弦の振動が適切にピエゾに伝わっている、つまりサドル/ピエゾ/ブリッジが密着しているということではないでしょうか。

(というよりそう考えて自分を納得させました。)

また、僕はソロギターを弾くことが多いのですが、親指の爪は短く切っていますし、サムピックもあまり使いません。

なので5,6弦が他の弦に負けないくらいしっかり鳴るのは個人的にはとても好都合です。

ストロークをするとしてもこの程度の低音の膨らみはイコライザーでカットすれば問題なさそうです。

サウンドレビュー

満足の行く設置ができたところで、実際どんな音で録音出来るのか、今回はストロークを録音してみました。

LR Baggs AnthemはピエゾとTru-Micのバランスをミックスすることが出来る仕様になっています。

https://youtu.be/nZYbFguNYtU

順番に、

ピエゾ100%

ピエゾ2 対 Tru-Mic 1

ピエゾ1 対 Tru-Mic 2

Tru-Mic 100%

のミックスで録音しました。

ミックススライダーをTru-Mic100%に振っても、仕様的にピエゾの音が完全になくなることは無いようです。

ちなみにブリッジに穴を開けたり、ピエゾを敷いた事による生音への影響は無いとは言いませんが、ギタロー個人としては弦高や弦の劣化、ピックの方が音の出方に対する要因としては割合が大きい感じがします。

結論:信頼できるリペアマンさんにお願いするのが無難

期間は約2週間、合計で14時間くらいかけて設置と調整を行いました。

こんなに時間がかかるなら最初からお店に持ち込んでリペアマンさんにお願いした方が得策だったのでは、と正直思います。

ただ、お店に持ち込んでもどういった人が実際に作業を行ってくれるか、100%納得行くような状態で戻ってくるか保証があるわけではありません。

リペアのトラブルはよく聞く話ですし、僕自身、昔リペアに出してあまり良い状態で戻ってこなかったことがあるので…

もちろんこういった調整を完璧に行う素晴らしいリペアマンさんもきっとおられると思います。

僕の場合は自分で設置して失敗したとしても後悔しない、というより納得が行くまで絶対に試行錯誤し続けて解決する思いで始めました。

ちなみに某楽器店の方に聞いたところ、アンダーサドルのピエゾ設置はとても悩ましい問題のようです。

その方はリペア歴が17年程度の熟練の方でしたが、それでもピエゾの音量バランスは明るい話題ではないようです。

それほどシビアな施工が求められるものなのだと、僕自身、実際に設置してみて肌で感じました。

リペアマンさんに頼むか、自分で設置するか。

ご自身で納得行く方を選ぶと良いと思います。

専門的な知識をお持ちの方や、ピエゾ設置の苦労談をお持ちでしたらお気軽にコメントください!

コメント